我國是最早使用天然染料染色的國家,利用植物染料也是我國古代染色工藝的主流。新石器時代的人們在應用礦物顏料的同時,也開始使用天然的植物染料。人們發現,漫山遍野花果的根、莖、葉、皮都可以用溫水浸漬來提取染液。經過反復實踐,我國古代人民終于掌握了一套使用該種染料染色的技術。到了周代,植物染料在品種及數量上都達到了一定的規模,并設置了專門管理植物染料的官員負責收集染草,以供浸染衣物之用。

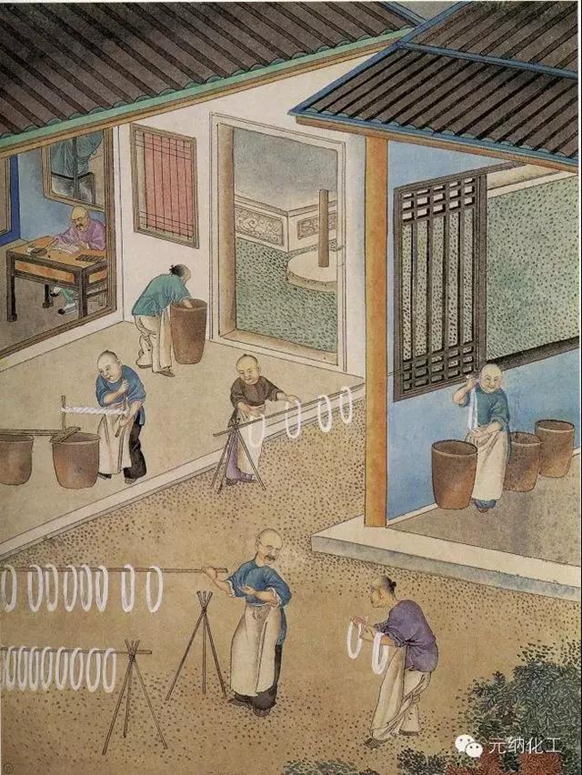

在古籍文獻中亦記錄了不少色彩的名稱,秦漢時,染色已基本采用植物染料,形成獨特的風格。東漢《說文解字》中有39種色彩名稱,明代《天工開物》、《天水冰山錄》則記載有57種色彩名稱,到了清代的《雪宦繡譜》已出現各類色彩名稱共計704種。明清時期,我國天然染料的制備和染色技術都已達到很高的水平,染料除自用外,還大量出口,而用紅花制成的胭脂綿輸到日本的數量更是可觀。中國應用天然染料的經驗跟隨絲綢一同傳播到海外各國,產生了久遠的影響。

國產植物染料通常有如下幾種:藍色染料——靛藍;紅色染料——茜草、紅花、蘇枋(陽媒染);黃色染料——槐花、姜黃、梔子、黃檗;紫色染料——紫草、紫蘇;棕褐染料——薯莨;黑色染料——五倍子、蘇木(單寧鐵媒染)。

我國古代印染不僅顏色多,色澤艷麗,而且色牢度好,不易褪色。古代將青(即藍色)、赤、黃、白、黑稱為五色,也是本色、原色。原色混合得到多次色如綠、紫、粉等色,也稱間色。植物染料中的紅色可以從茜草、紅花、蘇方木等中提取,黃色從梔子、姜黃、槐花中提取,青色是采用藍草制成的靛藍,故有“青取之于藍而青于藍”的名句傳世。黑色主要從胡桃樹、柿子樹、櫟樹等中得到。